这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!这两天水下考古中心有了大动作!2017年11月25日,“南海Ⅰ号沉船发现与研究国际学术研讨会”将在广东省阳江市海陵岛召开,会议由国家文物局水下文化遗产保护中心、广东省文化厅、阳江市人民政府主办,广东省文物考古研究所、广东海上丝绸之路博物馆承办。会议将围绕“回顾南海Ⅰ号沉船调查、发掘、展示与研究”、“中国水下考古的回顾与展望”、“海上丝绸之路学术研究”、“国际视野下的水下文化遗产保护”等几个主题。

而就在会议召开前几天,国家文物局水下文化遗产保护中心等单位推出一部力作《南海Ⅰ号沉船考古报告之一——1989~2004年调查》。系统介绍了1989年至2004年间南海Ⅰ号沉船遗址的发掘经过以及成果。

“南海Ⅰ号”为南宋时期商船,长30.4米,宽9.8米,船舱内保存文物总数为6万~8万件。这是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船。

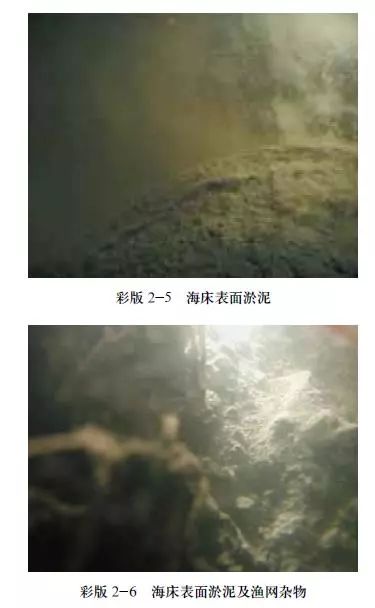

南海Ⅰ号沉船发现于1987年,位于中国广东省川山群岛海域,所在海域水深约24米,海底为淤泥底质,水下能见度差。

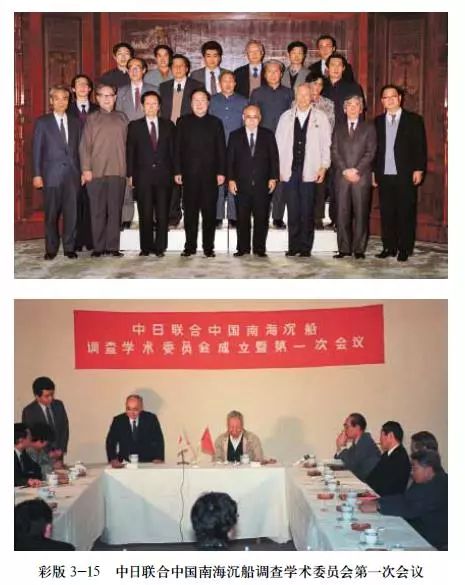

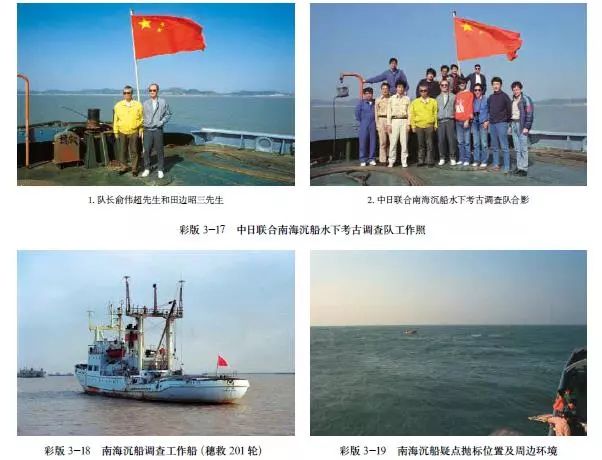

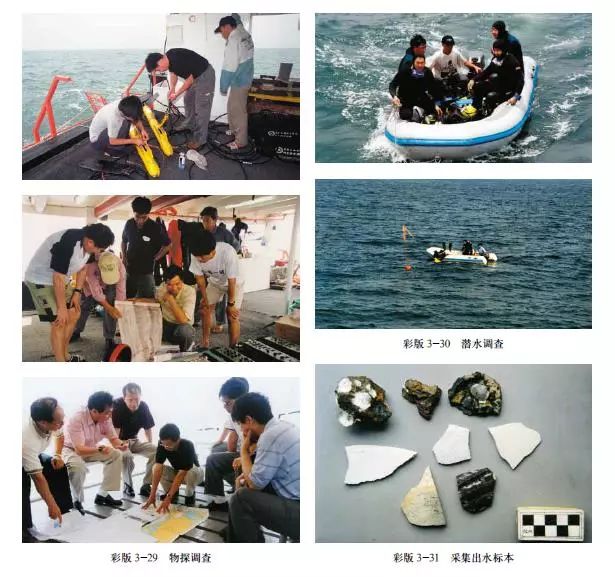

1989年11月,中日联合南海沉船水下考古调查队对该遗址进行了首次水下调查,大致确定了沉船位置,而且在中国水下考古工作中第一次成功应用物探技术与潜水探摸相结合的方法搜寻沉船遗址。

2001~2004年,经国家文物局批准,由中国历史博物馆牵头,联合广东省文物考古研究所、阳江市博物馆组成南海Ⅰ号沉船水下考古队,连续四个年度先后进行了7次水下考古调查,确定了沉船遗址的精确位置、分布范围及沉船性质与年代,采集出水了一大批文物标本;基本掌握了沉船长、宽、高和保存状况,并获取了所在海域海况、海底环境、水文特征等信息和数据,为下一步工作奠定了科学的基础。

经过1989年和2001~2004年水下考古调查和勘探可知,南海Ⅰ号沉船埋藏较深,最深处位于海床下约5米。沉船船体长约23.8、宽约9.6米,型深约3米,船体方向240°。根据历年调查情况分析,船体未见倾覆,基本平卧于海底上,处于正沉状态。从整体来看,南海Ⅰ号沉船的木质船体结构已经受到比较严重的破坏及腐蚀,上部的甲板部分已不复存在,部分甲板以及甲板以下的隔舱、船体支撑结构等保存较好,而船的艏、艉部分破坏最为严重。船底部因深埋于淤泥中,其保存状况应比较好。

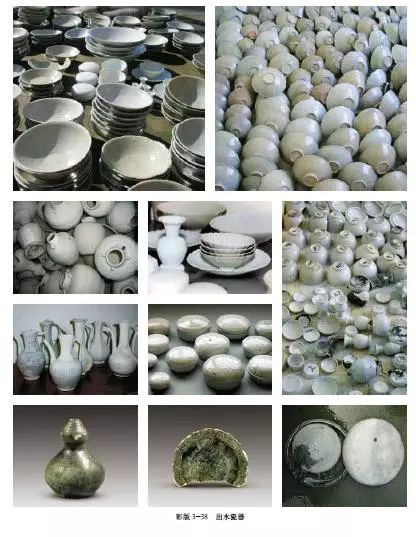

出水遗物类别丰富,以瓷器为大宗,有江西景德镇窑青白瓷、浙江龙泉窑青瓷、福建德化窑青白瓷和白瓷、闽清义窑青白瓷和青瓷、磁灶窑酱黑釉瓷和绿釉瓷等。器类多为日常生活用器,有执壶、瓶、罐、碗、盏、盘、碟、盒等,部分瓷器底部还有墨书题记,如“郑知客”、“李大用”等。出水铜钱数量较多,大部分为调查抽泥的滤网内发现,数量多达6000多枚,以北宋时期的年号钱为主,如宋元通宝、至道元宝、皇宋通宝、熙宁重宝、元祐通宝、元符通宝、大观通宝、政和通宝等,另有少量货泉、五铢、开元通宝、乾元重宝、唐国通宝等汉唐五代十国钱币,南宋时期的有建炎通宝、绍兴通宝、绍兴元宝,最晚的为乾道元宝。此外,还出水有少量的金戒指、银锭、铜环、锡器、漆器残片、朱砂等遗物,以及包含在凝结物内的铁锅等铁器,还有反映船上生活的砾石、动物骨骼、果核果壳等遗物。

经初步研究,南海Ⅰ号沉船是一艘沉没于海上丝绸之路南海航线上的南宋时期贸易商船。因其保存较好、出水文物精美、类别丰富,而对研究海上丝绸之路的历史,乃至中国航海史、海外交通史具有无可替代的科学价值。

本报告是1989年至2004年间南海Ⅰ号沉船遗址水下考古调查的学术报告,是南海Ⅰ号沉船打捞出水之前水下考古工作的系统总结。这是中国早期水下考古工作的一项重要成果,对了解中国水下考古的发展和研究南海Ⅰ号沉船遗址以及宋代海外贸易史具有重要价值和学术意义。